Categorias

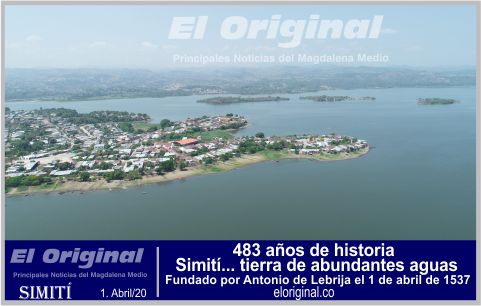

Simití, el municipio más antiguo del Magdalena Medio colombiano, su nombre se remonta a 483 años de historia.

La región fue habitada por la tribu de los chiwüities, grupo étnico que poblaba la ribera y las zonas pantanosas; su significado y significante dan base a la connotación lingüística antigua, es una palabra compuesta que originó su nombre que significa:

Chi-wüi-ti

Chi: Abundante

Wüi: Agua

Ti: Tierra

Tierra de abundantes aguas.

En el proceso evolutivo de la palabra Chi-wüi-ti (siglo XVI) en su estudio diacrónico y sincrónico del lenguaje la palabra sufre una metamorfosis lingüística; para el siglo XVII y XVIII, evoluciona su nombre, Chimití, sin perder su raíz, ya en el siglo XIX la palabra sufre cambios, se conoce con el nombre de Simití, hasta el día de hoy.

Chiwüiti, Chimití o Simití, que quiere decir: “Tierra de Abundantes Aguas”

El grupo étnico fue exterminado por la invasión española en 1537-1550, a cargo del capitán, Antonio de Lebrija, quien fundo el 1 de abril de 1537 el poblado, colocan un mojón en lo alto donde reposa en la cima una cruz, marcando el territorio como comunidad cristiana y bautiza la Ciudad de San Antonio del Toro de Chiwüiti. Fue la segunda población más importante de la hoya del Magdalena, después de Mompox.

El 25 de abril de 1798, siglo XVII, una nube negra cubrió los cielos de la ciudad de San Antonio del Toro de Chiwüití, y desde ese momento retrocedió su desarrolló.

Al igual que Cartagena, Mompox, Tunja, Popayan, Quito, Lima, Caracas, Bogotá, Santa Marta; La ciudad de San Antonio del Toro de Simití, era tan importante como los centros más poblados de la época; San Antonio del Toro por ser ciudad de paso y epicentro del oro de la corona española, (Guamocó) siempre estuvo en riesgo, una peste la borró del mapa.

Simití, tiene ese pasado triste en el siglo XVII, siendo una de las ciudades más representativa del Nuevo Reino; una extraña enfermedad arrasó con su prosperidad; de los mil 345 habitantes, siendo una súper población para esos tiempos, auge de las Minas de Guamocó y poblado para descansar los viajeros que cubrían la ruta del mar Caribe al interior del país; en ese periodo, la ciudad desaparece en su importancia.

Por carecer de canalización, acueducto y arrojar las excretas a los patios o a los playones, se infectaron más de 4 mil quinientos cerdos, que temblorosos se desmoronaban al suelo, como si una maldición les hubiese caído. La impotencia se reflejaba entre las familias nativas, tenían en ese periodo colonial, dos marranos por habitante, pero el problema que lo llevó al abismo presuntamente es que los animales de corral se alimentaban de las heces fecales que producían los habitantes y comenzaron a morirse propios y visitantes, una enfermedad extraña que nadie comprendía, rondaba en el lugar.

Lo que aun NO se tiene claro, ¿cuál fue la causa de la mortandad humana? según documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, Libros de Tierras; la causa del aniquilamiento alcanzó posiblemente el 47 por ciento de la población; la peste que arrasó con la población posiblemente fue la viruela, o tal vez leishmaniosis, la malaria o una peste provocada por cerdos, a la cual la bautizaron como “Peste Negra” muy parecida a la de Europa.

Ese día en que monjes, viajeros, conquistadores, exploradores y comerciantes pernoctaron las 24 horas en la ciudad de San Antonio del Toro, se desató la horrible noche; mientras caían hombres, mujeres y niños al suelo, botando espuma por la boca; se habla que el pregonero salió alarmado, gritando por las calles “Llegó la peste a la ciudad de San Antonio del Toro de Simití” ahí, comenzó su decadencia, el 25 de abril de 1798 y nunca pudo levantar su desarrollo.

Las familias que lograron escapar del lugar infectado, emigraron al monte, cruzaron ríos y se aislaron; así, entró en decadencia una de la ciudad más prospera del Nuevo Reino y de la noche a la mañana se convirtió en un pueblo fantasma, en una aldea de ranchería lúgubre, desolada, donde la miseria reinaba y los sobrevivientes se armaron y mataban a los extraños que aparecían cerca a sus fincas.

La recuperación como sociedad, fue lenta, nadie quiso regresar al lugar; Simití, el nuevo pueblo que quedo aislado por muchos años, hasta el municipio que tenemos hoy en día, no pudo recuperar su auge; las pestes de gallinas y cerdos regresaron nuevamente al poblado, pero con menor impacto e intensidad.

Caían temblorosos al suelo cerdos, gallinas; recuerda el pescador, Abel Antonio Ortiz Palafor, que vivió la peste de cerdos en 1963, la misma historia narrada por Juan Bautista Pontón Berruezo (el carpintero QPD) en la década de los 40, pero en menor escala y con menor intensidad, cantidad de hombres fueron afectados, pero pareciera que hubiesen creados sus habitantes anticuerpos, defensas que NO los afectó la peste por completo; eran tanto los cadáveres de animales de corral que morían sin razón, ellos tuvieron que trasladar los cadáveres de los porcinos, a la isla Moyar, para incinerarlos y evitar una hecatombe mayor, porque la peste del siglo XVII, la endemia producida por animales, mutaron en humanos una o tres veces más en la historia de Simití.

La ciénaga de Simití es el más hermoso espejo de agua de Colombia, una columna de tierra donde está ubicado el poblado, se interna mágicamente en las aguas de la ciénaga.

El municipio no ha conformado un sistema de área protegida, ni existe una política ambiental clara, tanto por instancia gubernamental como por la sociedad civil para salvar la ciénaga.

La ciénaga de Simití, recibe contaminantes y es el momento de protegerla. Las viviendas han sido construidas de espalda al humedal por falta de planeación, convirtiéndola en la caneca de basura de mucho; aunque el municipio tiene compactador y recoge la basura dos veces a la semana, muchos ciudadanos continúan arrojando los desechos a los playones.

Su superficie es de 1345 Km². Está ubicado a 70° 50 minutos de latitud norte y a 73° 57 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Su altura en el casco urbano es de 50 metros sobre el nivel del mar; en las altas montañas alcanza mil 800 metros sobre el nivel del mar, con clima templado y frío, convirtiéndose en la más rica región en variedad de aves, que puede albergar 572 especies.

De este municipio se originaron los poblados de la ribera del Magdalena y el sur de Bolívar:

Rioviejo, Regidor en el siglo XVII paso al gobierno del Cantón de Mompox.

Arenal del sur, Norosí, Tiquisio, incluido Achi, Montecristo y San Jacinto del Cauca en la vertiente del río Cauca, pertenecieron a la provincia de Simití.

El municipio de Morales fue fundado el 14 de septiembre de 1773 en una disputa con el gobierno de Simití; fue declarado jurisdicción en 1776. Elevado por decreto No. 312 del 4 de diciembre de 1886 como poblado.

El puerto de San Pablo, fue poblado en 1770, cuando mineros tomaron a través de la ruta del rio Cimitarra para llegar a las minas de Guamoco, cinco años después llegaron colonos simiteños, a partir de la década del 60 siglo XX, arribaron santandereanos y antioqueños y fue San Pablo, elevado a municipio por Ordenanza Número 23 de octubre de 1968. En 1970 se independizó Cantagallo y San Pablo.

Santa Rosa del sur, poblado en la década del siglo XX. Elevado a municipio por Ordenanza No. 021 del 23 de noviembre de 1984; es el último municipio se separado de Simití, los santarroseños abren sus puertas administrativas por ordenanza promulgada por la Asamblea del Departamento de Bolívar.

Su clima es relativamente sano; la temperatura varía entre 29,3° y 37,5° centígrados, aunque se registran temperatura de 40 y 42°; la población es refrescada constantemente por la brisa fresca proveniente de la serranía de San Lucas.

En la alta montaña se encuentra una variedad de quebradas y riachuelos que alimentan de agua dulce a la ciénaga.

El poblado se encuentra a una distancia de 518 kilómetros de la ciudad capital, Cartagena de Indias. La mayor parte de su territorio es montañoso y su relieve corresponde a las estribaciones de la cordillera Central de los Andes (serranía de San Lucas).

Se considera uno de los territorios ricos en yacimientos minerales, caolín, cemento, cobre, uranio, oro, cal y brea. Sus habitantes se dedican a la pesca.

El manatí, mamífero sirenio que habita en la ciénaga, está en peligro de extinción por los pescadores furtivos, que antiguamente comercializaban su carne, hoy su nombre resuena en los pobladores que han tratado de conservarlo.

Ciudad silvestre, este podría ser el santuario de varias especies silvestres, tanto endémicas como migratorios en vía en extinción; construir el parque natural en las islas del Jobo, La isla de los tamacos y la Isla Moyar que hacen parte del ecosistema de la ciénaga de Simití; mejoraría el panorama ecológico. Un bosque de quinientas hectáreas serviría para preservar el hábitat de la fauna y la flora silvestre.

Por los bienes y servicios ambientales que prestarían a los humedales, se garantiza el bienestar social, el equilibrio de las especies silvestres.

Construir el circuito ambiental, fortalece los criterios biológicos para hacer seguimiento de programas en torno de las áreas naturales protegidas y su zona de influencia, para aumentar las opciones de conservación de la biodiversidad.

Guayaba Silvestre, anón cienaguero, piñuela, corozo, uvita de lata, hacen parte del inventario de frutas súper-exótica, crese en las sabanas del Silencio, nace en zonas boscosas y estériles; el anón colorado es el más delicioso del mundo, árbol endémico que resiste el verano y el invierno, se cría en los humedales de la ciénaga.

Hoy el pueblo más antiguo del Magdalena Medio cumple 483 años.

Post Views: 3.008

Noticias relacionadas

marzo 19, 2025

marzo 19, 2025

marzo 19, 2025