Categorias

Etiquetas

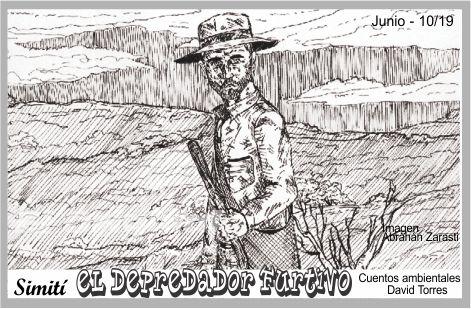

Con cada paso que daba, la bandada de guacharacas se espantaba en la copa de los árboles, la manada de chigüiros corría asustada en la infinita estepa y los venados huían desesperadamente entre los matorrales, al sentir la presencia en el bosque del depredador furtivo; era aterrorizante.

A la salida del pueblo de Piedracándela, en una casa de caña amarga, amarrada con bejuco de bubita, residía El Cazador furtivo, conocido en la aldea como Nicasio Soraca. Era amante de la caza de animales silvestres. A toda especie que veía, le daba muerte. Eso sí, volvió adictos a los habitantes del pueblo, todo el que quería consumir guartinaja, tortuga, conejo, armadillo, zaino, ñeque, danta, manatí, mono, solo tenía que llegar con unos centavos y adquirir el producto.

Un viernes, en tiempo de invierno, el cazador furtivo no respetó la época de veda, tomó la escopeta de fístula y derecho al camino del jobo, se internó un kilómetro adentro, subió la pendiente de Cascajal, y en medio de la palizada, esa oscura noche, logró ver la silueta de un hombre que se bañaba en el manantial de los crisoles. Sin prestarle atención continuó su camino, pero volvió a ver la sombra que lo seguía. Volteando, alumbró con su linterna de mano, y vio dos ojos rojos enormes camuflados entre el rastrojo. Disparó en vano, y siguió disparando sin ningún resultado.

Un estruendo sacudió el monte. El Depredador furtivo, por el desespero, se disparó él mismo. Se había dado dos tiros en el pecho, el complot de las almas del monte lo estaba persiguiendo hacía mucho tiempo. Los mismos espíritus de los animales a los que él les había dado muerte lo habían herido mortalmente.

Capitulino, el labriego del trapiche, lo vio tirado en la troja de la selva, y se detuvo a recogerlo. A Nicasio Soraca, completamente moribundo, solo se le podía escuchar levemente el latido del corazón. Capitulino lo colocó en el lomo de su burra, el cuerpo casi inerte, endurecido, y lo trasladó a la población.

Sus familiares se arremolinan en la puerta del rancho, en el momento en que ven llegar el cuerpo moribundo de Nicasio, lo reciben con gritos y lágrimas, levantando el altar para velar al difunto. Nicasio abre los ojos, pide la presencia de su majestad para confesarse antes de morir.

Su mujer Nicolina Camacho, sale a buscar al cura y le suplica ir a su casa. Cuatro negros cargan en una silla de madera a su majestad, que portaba en sus manos un gigantesco paraguas, para evitar que los rayos del sol maltrataran su piel. Se dirige a donde el hombre agonizante, con el fin de confesarlo y perdonarle las matanzas que había cometido. Solo así podría entrar en el reino de Dios. La comitiva es interceptada por un buey que arrastra una vaca al matadero. Los animales se arrodillan al ver la presencia del embajador de los cielos. El clérigo sigue su camino, llega a la casa de Nicasio Soraca, quien le pide perdón por cometer asesinatos de “Lesa-animalidad”.

La majestad, confundido, no sabe qué hacer.

El violento hombre cierra sus ojos para siempre. En su primera noche de velorio, el bullicio de cuenteros y borrachos fue interrumpido por un venado que salía del monte, dio una media vuelta al cadáver y se quedó observándolo. Vino en la madrugada a cerciorarse si en verdad Nicasio Soraca había muerto.

Post Views: 1.753

Noticias relacionadas

marzo 19, 2025

marzo 19, 2025

marzo 19, 2025